概要

本記事は新しくPCを組むにあたっての自己備忘録。

似たような構成や使用パーツについて気になる方には役立つ情報なども盛り込めれば幸いだが、紹介や解説を意図した記事ではないことを予め断っておくものとする。

パーツ全容

前編の最後で注文していたパーツが全て届いた。

購入先、マザーボード以外はamazonとTSUKUMOで半々くらい。

マザーボードだけamazonのマーケットプレイスだった。このマケプレのマザボがなかなか発送されず、届いたのは注文から五日目くらい。その他は注文翌日くらいに揃っていたので、やはりマケプレは使いづらい。けど、どこも売り切れだったので、欲しかったマザボが入手できただけでも良しとするべきだと思う。不満は無し。

前編で述べた通り、主な用途がバックアップと緊急時の最低限の緊急代替作業環境なので、小さくまとめる。CPUもコスパ重視のミドルスペック。dGPU(グラボ)は無し。

写真にA-49が見切れているが、部屋がゴチャっていて、現状ここにしか置き場が無かったので致し方なし。このPCでDAWを操作するとかではない。

個々のパーツを確認しながら組み上げていく。

ケースの準備

ケースはfractal designのmini-itx用の ERA ITX 。写真だとスケール感が伝わりづらいと思うが、通常のミドルタワーケースに比べると箱の時点でかなり小さいし軽い。

4年前に組んだメインPCが同社のDefine R5というケースで、これはミドルタワーとしてはほどほどにゆったりしたサイズなので、余計に小さく感じる。fractal designは割と気に入っているのもあって、同社のケースをサブにも採用。北欧メーカーらしい質実剛健さがある。

北欧のプロダクトというとIKEA等からオシャレ感を想起する人も多いと思うが、どちらかというと同じIKEAでも質実剛健な部分であったり、VOLVOであったりのイメージが自分は強い。

前面、側面、背面それぞれ。どこのご家庭にもあるであろうキムワイプの箱でサイズ比較。mini itxケースとしてはそこまで滅茶苦茶小さいというわけではないが、ミドルタワーに比べればかなり小さいというのが伝わると思う。

公式によるケース寸法(L x W x H)は 325 x 166 x 310 mm とのこと。

最大295mmまでの長さのdGPUを搭載可能だが、かなり窒息気味になると思うので付けるにしても小型なものの方が良いんじゃないかなあと、組んでみて思った。

また、ケースには背面に3pinの80mmファンが搭載されている。fractal designのファンは別段悪いとは思わないので、このまま使用しても問題無いと思うが、今回はその他の追加ケースファンと合わせるために交換することにした。

側面のパネルはネジなどではなく、ツメで脱着可能なので楽で良い。上面の防塵メッシュパネルはマグネットでついているだけなので、これも手だけで外すことができる。最終的にはこのメッシュパネルの上に半透明のアクリルパネルを付けることになるが、それもマグネットで脱着が簡単な作りになっているため、上面と両側面の三面は全て素手での脱着が可能で、マシンのメンテナンスがやりやすい。

側面の写真の手前側についてるパネルは2.5や3.5インチのストレージを付けることが可能なパネルだが、その場合CPUクーラーの高さが70mm程度に制限される。設置しない場合は最大120mm程度。もしつよつよCPUを搭載予定の場合、120mm程度の高さの空冷クーラーでも微妙だと思うので要注意。簡易水冷の方が良いかも。

今回はミドルクラスCPUなので、このパネルにはストレージ非搭載の上で収まる程度の空冷ファンにすることとする。また、後述するがこのケースはmini-itxケースながら、ATX電源も搭載できるが、その場合2.5や3.5インチのストレージはこの側面パネルにつけるしか選択肢が無くなる。

一方、電源はより小刀SFX電源とする場合は2.5か3.5インチのストレージを別途使用可能になるので、今回はサイドのストレージスペースはCPUクーラーに明け渡し、かわりにSFX電源を使うことでHDDを一台搭載することにする。

ちなみにm.2用SSDはこのトレードオフには含まれないので、ストレージはm.2と外付けにして、ギリギリのCPUクーラーとATX電源という選択も可能。

電源の取り付け

SFX電源の選択肢は少ない。今回はfractal designの500Wのものにした。650W版と860W版もあり、それだと2000~5000円程度割高になるが、dGPUを利用したりTDPの高いCPUを使う場合は650W版にすると良いかも。今回はケチった面もあるが、どちらかというと変な色気を出してdGPU載せたりしないぞという自戒の意味も多分に含まれているかもしれない。

それにしても箱からだしたら、電源保体と附属のケーブル類が袋に入っていてビビった。高級感の演出だと思うけど、ケーブル類はまだしも電源本体は基本的にはもう壊れるまで使うと思うのでこの袋はフリーになる。PC関係の小物類をまとめて放り込んでおいたりもできるので、良いんじゃないかなと思ったり。右側の写真はそれぞれ中身を出したところ。本体の袋は、本体を出してもぴっちり直方体を維持している。

ケースに収めるとこうなる。電源のすぐ隣の不自然に空いているスペースが、前述のストレージの設置場所となる。ATX電源は厚みがあり、別のブラケットに付け替えないといけないが、その場合はこのスペースも侵蝕されるのでトレードオフになってしまう。ATX電源は選択肢も豊富でSFX電源よりも安価なので選択するメリットは多いにある。

ミドルタワーケースの場合、電源はそのまま背面に設置されて、コネクタとスイッチが外側に出るようになるのが一般的だが、このケースも含め多くのmini itxケースは特殊な配置でコンパクトさを確保するためこのような特殊な場所に設置した上で内部を電源コードで繋ぎ、ケースの外と接続するような構造になっているものが多い。スイッチをオフにしてケースを閉じてしまうと、哀しみを背負うことになるので要注意。

CPU・CPUクーラー・メモリー・SSDを取り付け

mini-itx規格のマザーボードはやはり小さい。メモリースロットは2本。PCIスロットは一本。届くのは遅くなったが、ASUSのマザーにしたかったので入手できて良かった。ROG H470-I Gamingという名称だけどゲームする予定は一切無しという。さすがにZ490はオーバースペックなのでこれで。wifiが欲しかったのでH470かB460が良かったのである。

core i5 10400のいつものintelの箱と比較してもこの小ささ。判りやすくキムワイプとも。

dGPUや外付けのeGPU等のグラボや使わず、GPU内蔵でないと困るので、10400Fではなく無印の10400にする。

現在メインで使っているPCが組んだ頃はほどほどにつよつよCPUだった4コア8スレッドの6700Kだが、この10400は半額以下で6コア12スレッド。そりゃ4年も経てば、ということか。L3キャッシュも多いし、TB時のクロックも上で、TDPは低いので言うこと無しなのである。多分、Ryzenが無双しているおかげで価格も抑えられているだろうし。

付属のドライバやツールのCDとマニュアルの他、ステッカー等も。最近のROGの謎多言語デザインを踏襲して、立ち入り禁止や参加しようの謎の文言も。

ちなみに付属のCDとかは使う必要無いので、放っておいて良いです。windowsをセットアップするとASUSのツール類を自動でネット経由でインストールするかどうかの確認が出るので、そちらの方が楽。今回は光学ドライブも付けないのでなおさら。今まで10や20は自他用にPC組んできたけど、光学ドライブを付けないのは多分初めて。

メモリーは撮り忘れ。特に拘り無く、amazonで目に付いたHyperXのコスト重視のもの。

今回のケースは前面に半透明のパネルがあるにはあるが、中はほぼ見えないので光らせる意味無し。そうでなくてもあまり光るPCにするつもりはないので、メモリーも光らなくて良し。また必要以上にゴツイヒートシンクがついていたりするとCPUクーラーと干渉したりしないかも怖かったので抑えめに。

で、CPUとメモリーを躊躇無くパイルダーオン。

m.2用のSSDもコスト重視で512GB程度のもので安そうなのとADATAのものを選択。OSは逝く時は逝くものなので、別段Cドライブに堅牢性は求めないのと、サブPCの用途を考えると性能もいらないので、コスト最優先。

中央の写真は、上からマザーボードのm.2スロットカバー兼ヒートシンク、SSDに付属してきたヒートシンク、SSD本体。SSDにヒートシンクが付属しているという認識はなかったのでちょっと驚いた。サーマル両面テープはみんな大好き3M製。でも今回はこれは使わず、マザーのヒートシンクを利用。こちらはLaird Technologies社製のもの。こちらも老舗電子部品メーカーのもので安心クオリティ。

右側の写真はマザーボードに付属のビスとネジ。SSDの長さによってしめるネジ位置が変わるので、その下駄と取り付け用。最初、箱の中を探し回ってしまった。

CPUクーラーはNoctuaのNH-D9Lに。これなら今回のケースERA ITXにギリギリ収まる。intel純正クーラーと比較するとこんな感じのサイズ感。三枚目はNH-D9Lの付属品。バックプレートやネジ類と一緒に、ドライバーが入っているが、まあ使い慣れた物を使った方が良いかも。ドライバー無しでPC組む人もあまりいないと思うので。

プレートを設置してグリスを塗り、そしてクーラーを取り付けたところ。クーラーにはNoctuaのNT-H1というグリスが付属していた。ネットを見ると十分そうなので、手元にグリスが無い場合はこれを使えば良いかも。今回は使いかけのMX-4を塗った。正直、CPUグリスなんて何を使ってもせいぜい1,2度程度しか変わらないと思うので、なんでも良いと思う。他のこと頑張った方が良い。

ちなみに左の写真は実は下駄プレートの設置方向を間違えた時に撮った写真で、直してから撮り忘れたので軽く罠になっている。写真のように設置すると、ファンが上下方向に向かって設置され、背面へ向かって排気してくれない。今回はCPUの熱は背面排気したいので、向きを付け替えたが、ケースは底面吸気で上面排気で下から上に向かってフローができているので、必ずしもこの方向が無しというわけではないと思う。

設置するとそこそこの迫力。ケースが小さいせいで、巨大とは言え無いNH-D9Lもデカく見える。

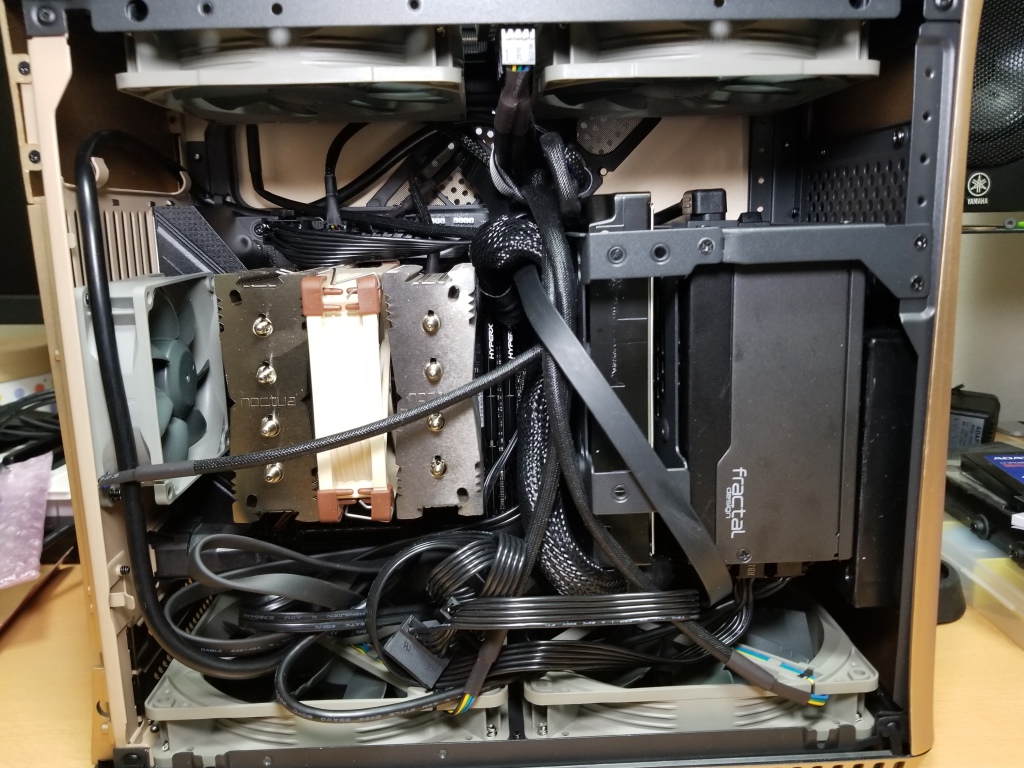

そしてマザーをケース内に収める。手前にあった側面パネルを外し、背面ファンを外して、更に上面パネルも外してようやく収まった感じ。電源コードも基本的なところを繋ぐ。

この段階ですでにキツキツ感がある。dGPUを付ける場合は下部のPCIEスロットにドーンとくるわけだが、その時ケーブルはどこにいれば良いの? という感じ。

起動確認

CPU、メモリー、ストレージ、電源、という最小構成を取り付け終わったので、とにかくまずは電源が入るかを確認する。この段階でダメだとパーツの初期不良もありえるし、とにかく全部付けてから何かあっても、取り付け・取り外しがとにかく面倒な予感しかしないので、一歩一歩積み重ねることにする。

親の顔より見慣れたAmerican MegatrendsのBIOS起動を確認。問題がなかったことに安堵しつつ、仕上げていくことにする。

このマザーにはCHA_FUNが一個しかないが、今回は底面に二個、上面に二個、背面に一個の5個のファンで小さなケースの窒息防止を図ろうと思うので、5股のアダプタを噛まして制御することにする。ファンはいずれもNoctuaの廉価モデル。防振ゴムがついてたりする上位モデルはお高いので、お安くまとめる。もちろんピカピカなどしない。

背面に80mmをひとつ、上面に120mmをふたつ、底面に140mmをふたつ、順に取り付けていく。なんというか、ケーブル類の行き場はますます無くなっていく。

ふう、これで終わりか……と息を吐こうとしたところで、HDDを取り付けていなかったことを思い出す。このファンをもう外したくないので、太い指をつっこみつつ、無理矢理解決しようとする。

ちなみにHDDを取り付けるブラケットは取り外し可能なので、HDD自体の取り付けはこの状態からでもそこまでキツくは無い。問題は付け忘れていたSATA用電源ケーブルで電源と繋ぐことと、SATAケーブルをマザーと繋ぐこと。それぞれ狭いところに端子をピッタリ合わせて押し込まないといけない。が、気合いとピンセットやペンチでなんとかクリアする。

結果、こんな感じに。ケーブルは底面側に。上面側のファンは軸が内側を向いているのと、排気側の方がスペースを空けた方がフローが良いだろうと思うので。もともとdGPUを設置する場合、底面ファンは外さないといけないが、それにしてもケーブル類のこと考えると無理ゲーな気がしてくる。

その場合は上面にラジエーターを設置して簡易水冷にし、マザーボード上にまとめる感じだろうか。何はともあれ完成(のはず)である。

ちなみに上面のパネルは半透明のアクリルのものか、メッシュのものが選べる。エアフロー重視ならメッシュに、防塵や静音ならアクリルで。このケースの色違いのもののなかには上面が木製パネルのものもあるので、それはそれで趣があると思う。

とりあえずはアクリルパネルで運用する。

完成。親の顔より見慣れたパート2のwindowsインストール画面。実はwindows vista、7、8.1、10とメインもサブもpro版しか使ったこと無かったが、懐事情も寒い昨今なので今回初めてHome版を選択。リモートデスクトップできないけど、まあどうにかなるだろうと。

あとはメインPCの自動バックアップ用にストレージやアプリケーションを調整して終了。これでとりあえず、データの損失やメインPCも突然死した場合の業務の滞りの可能性をグッと抑えることができるようになって、保険の利いてない状況を脱することができたので目的達成とする。

以上。

コメント